Videospiele und alternativen Enden. Ständig wird versprochen, dass der Spieler selbst über das Ende bestimmen könne. Warum sich Videospiele dann aber doch nur im Kreis drehen und das irgendwie auch zu Natur des Mediums gehört – ein Beitrag in Schleifen (oder Kreisen – je nachdem, was einem lieber ist).

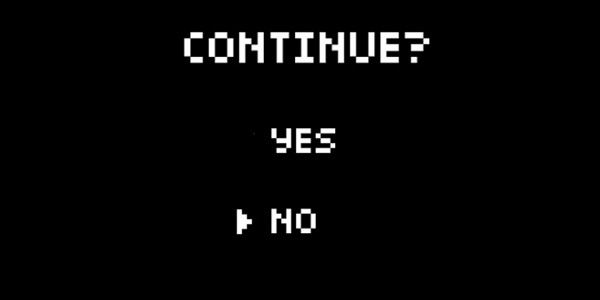

Wieder ein Spiel abgeschlossen. Zumindest 73 % von dem was eigentlich abzuschließen ist. Keine Ahnung was ich eigentlich verpasst haben soll, aber ich habe jetzt ja nochmal die Möglichkeit alles von vorne zu starten. Anderer Schwierigkeitsgrad, anderes Spielerlebnis und vor allem: ein völlig anderes Ende. Da ist doch noch wesentlich mehr aus der Geschichte herauszuholen. Mindestens fünf alternative Enden, die ich irgendwie verpasst habe, verpassen könnte, wenn ich mich jetzt nicht nochmal bereit erkläre alles noch einmal von vorn zu beginnen.

Déja vu: Eine altbekannte Marketingstrategie

Alternative Enden – spätens seit David Cage und “Heavy Rain” scheint sich dieses Phänomen in der Videospielbranche zu einer regelrechten Krankheit entwickelt zu haben. Jedes Spiel braucht mindestens noch drei weitere Enden, um den Spieler das Gefühl zu vermitteln, er könne das was er tue auf irgendeine Weise selbst bestimmen. Das Spiel verändern, als wäre es im vornherein noch nicht vorbestimmt. “Du entscheidest über das Schicksal des Helden. Du allein bestimmst das Ende.”

Versteht mich jetzt nicht falsch: Ich habe eigentlich nichts gegen alternative Enden. Ich falle selbst regelmäßig auf den Marketing-Trick “DU entscheidest…” rein. Und wenn ein Spiel mit dieser Form auch geschickt spielt, lasse ich mich dafür auch kompromisslos begeistern und zu einem Neustart verleiten.

“Heavy Rain” ist da im Prinzip auch gar kein so schlechtes Beispiel. Immerhin lassen die vier verschiedenen Protagonisten (die alle auf ihre Weise sterben oder überleben können) so viele Handlungsstränge entstehen, dass mir als Spieler zumindest am Ende das Gefühl gegeben werden konnte, ich hätte im Ansatz einen Einfluss auf den Verlauf der Dinge gehabt. Hätte David Cage mit seinem Hollywood-Größenwahn in “Beyond: Two Souls” dann schließlich nicht alles wieder kaputt gemacht, würde ich ihn jetzt vielleicht (aber nur vielleicht) auch nicht für ganz so lächerlich halten.

Déja vu: Das alternative Ende als Allzweckwaffe

Mein Problem ist vor allem, dass mittlerweile fast alle Videospiel versuchen über alternative Enden aus jedem x-beliebigen Spielkonzept noch einen Wiederspielwert herauszuholen – nur damit ich dann eben doch nur nochmal genau das gleiche erleben und am Ende noch eine zusätzliche Cutscene zu sehen bekommen. Erhöhter Schwierigkeitsgrad und verschiedene Achievements mögen darüber hinweg täuschen, aber seien wir doch mal ehrlich: Im Grunde macht doch auch ein alternatives Ende ein “Call of Duty: Black Ops 2” (oder was auch immer noch alles für Spiele mit alternativen Enden um sich schmeißen) nicht zu einem anderen, und schon gar nicht zu einem besseren Spiel.

Da lobe ich mir dann doch “Oxenfree”, das zum Schluss wenigstens erst gar nicht so tut, als würde es jetzt mit einem erneuten Spielverlauf die Welt komplett verändern und stattdessen gleich die endlose Schleife mit in die Spielhandlung einbezieht. (Vielmehr will ich da jetzt auch nicht verraten.)

Kleine Anmerkung…

…weil der Theaterwissenschaftler gerade in mir aufschreit, der doch immer so sehr darauf pocht, dass jedes Spiel immer eine Form der Aufführung ist: Ich weiß, jeder Videospieldurchlauf ist für sich einzigartig und kann nicht wiederholt wiederholt. Ich weiß, jeder Spieler spielt anders und wird das Spiel immer auf seine eigene Art bestimmen. (Immerhin wird ja nicht jeder exakt den gleichen Weg gehen können.) Ja, das hat natürlich einen Einfluss auf das gesamte Spielerlebnis und auch damit wie das Ende wahrgenommen wird. Rein theaterwissenschaftlich betrachtet, hat die Videospielindustrie also recht. Rein persönlich gesehen heißt das trotzdem nicht, dass ein alternatives Ende im Form einer lieblosen 0815 Cutscene gleich ein ganz neues Spiel schafft. Wirklich nicht.

Déja vu: Feedback-Schleifen

Videospiele drehen sich im Kreis. Das war schon immer so und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Neues Spiel, gleiches Glück.

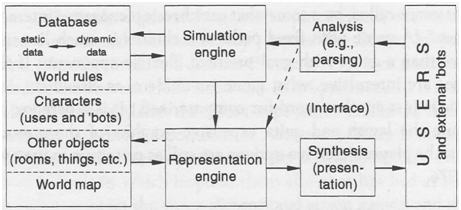

Eigentlich liegt das doch schon in der Natur des Mediums: Der Spieler tätigt seine Eingabe, der Computer erfasst das, gleicht die Eingabe mit dem Quellcode ab, setzt sie entsprechend um und gibt sie als visuelles Feedback wieder aus, dann beginnt das gleiche Spiel nochmal von vorn. Immer und immer wieder. Eine ewige Feedback-Schleife zwischen Spieler und Computer. Der Spieler gibt ein, der Computer setzt um – natürlich nur im Rahmen dessen, was der Quellcode überhaupt zulässt. Und das ist meist nicht so viel wie die meisten Spiele uns zunächst glauben lassen.

Déja vu: Grenzen(lose) Schleifen

Videospiele drehen sich im Kreis. Wie soll das auch anders gehen? Wie sollen Videospiele “interaktiv” auf den Spieler reagieren, wenn im Grunde bereits alles durch den Quellcode vorgeschrieben wird? Wie soll er so frei darüber entscheiden, wie das Spiel zu Ende geht?

Interaktivität (lat.: inter „zwischen“ und agere „treiben“ und „betreiben“) weist allgemein auf eine Wechselbeziehung zwischen zwei oder mehreren beliebigen Größen hin, bei der implizit Informationen ausgetauscht werden. Der soziologische Interaktivitätsbegriff geht von Personen aus, die sich gegenseitig wahrnehmen können und in ihrem Verhalten aneinander ausrichten, während in der Informationstechnik die Beziehung zwischen Mensch und Computer gemeint ist.

Wikipedia

Bleiben wir in dem Fall doch gleich bei David Cage und “Beyond: Two Souls”. (Der gute Herr ist immerhin so überzeugt von seinem Konzept, da muss er jetzt auch dafür gerade stehen.) Nach dem Erfolg von “Heavy Rain” hatte Cage mit “Beyond” nämlich gleich nach höherem streben wollen: Ein Videospiel auf Höhe Hollywoods. Natürlich darf da auch die Starbesetzung – in dem Fall Ellen Page und Willam Dafoe – nicht fehlen. Und natürlich reichen Geld und Zeit plötzlich nicht mehr, um entsprechende Handlungsstränge zu schaffen. Also werden dem Spieler einfach Entscheidungsmöglichkeiten vorgegaukelt, die dann im Nachhinein einfach geflissentlich ignoriert werden. Die paar Widersprüche werden dem Spieler schon nicht auffallen.

Die Wahrheit ist: Videospiele können einfach keine endlosen Entscheidungsmöglichkeiten schaffen. Noch nicht. Das ist einfach schlichtweg unmöglich, solange jede Entscheidungsmöglichkeit auch vom Entwickler bedacht und im Vornherein fest programmiert werden muss. Ich fürchte eben auch, dass je mehr der Entwickler mit “Schönheitsfehlern” wie etwa der Grafik beschäftigt ist, desto weniger Zeit bleibt eben auch für gut durchdachte alternative Handlungsstränge.

Das heißt aber nicht, dass es keine Videospiele gibt, die zumindest geschickt ihre begrenzten Mittel zu verschleiern wissen. “The Stanley Parable” gehört da wohl zu den prominentesten Beispielen. Die Art wie der Erzähler auf jede Aktion – auch die sinnlosen Aktionen – des Spielers reagiert, erweckt da schnell den Eindruck, er würde spontan auf jede Eingabe reagieren. Allein die Tatsache, dass aber gerade ein professioneller (und zugegeben: sehr guter) Sprecher Antworten gibt, spricht aber alles andere als für die Spontanität der Reaktionen. Alles ist vorgeplant. Alles ist im Grunde gleich – dessen ist sich natürlich auch das Meta-Spiel “The Stanley Parable” bewusst und nimmt den Wiederspielwert von Videospielen geflissentlich aufs Korn:

Déja vu: Musik in Endlosschleife

Videospiele drehen sich im Kreis – das fällt auch ganz besonders auf, wenn man mal auf die musikalische Begleitung im Hintergrund achtet. Im Grunde besteht der Soundtrack eines Videospiels nur aus Wiederholungen. Wie könnte es auch anders sein, wenn der Spieler sich teilweise stundenlang in einem Bereich aufhält, weil er gerade das passende Puzzle-Teil nicht findet, um weiter voranzukommen.

Nun gäbe es zwei Optionen: Stundenlanges Musikmaterial komponieren (wobei man ja als Entwickler nicht wissen kann, wie doof sich ein Spieler nun anstellt) oder einfach nur einen fünf-Minuten-Track so erstellen, dass man ihn stundenlang loopen kann. Tja, und da die erste Option allein schon aus rein logistischen Gründen nicht umsetzbar wäre, bedeutet das wohl, dass ich mich als Spieler auch stundenlang mit einem Track zufrieden geben muss. Immer und immer wieder. Bis er zu den Ohren heraus hängt – was bei meiner Geschicklichkeit in Jump ‘n’ Runs gern auch mal der Fall sein kann. Leider läuft gerade in solchen Momenten die nervigste Musik – oder bilde ich mir das nur ein?

Dass alle Videospiel Soundtracks immer nur stupide einen Track wiederholen, stimmt übrigens so ganz nun auch nicht. Mittlerweile gibt es durchaus Spiele, die den Soundtrack entsprechend auf die Aktionen des Spielers anpassen. Sei es nun, weil der Spieler selbst mit seinen Aktionen Sound produziert (Thilos Lieblingsspiel “Rez” als musikalischer Railshooter ist da ein schönes Beispiel) oder auch, weil die Musik in Schichten an bestimmte Keys geknüpft ist, die sich so erst frei schalten, sobald der Spieler diesen Punkt erreicht. (Im Fall von “Journey” habe ich das bereits einmal zu erläutern versucht.)

Déja vu: Game over?

Schleifen, Kreise… das alles scheint unmittelbar mit Videospielen verknüpft zu sein. Ich denke da auch nur an den dänischen Kulturhistoriker Johan Huizinga und sein Konzept eines “magischen Kreises”, einer Art magischen Raum, in dem ein Spiel stattfindet und das sämtliche Regeln der Wirklichkeit außer Kraft setzt. Das Konzept selbst ist mittlerweile längst überholt, hat an vielen Stellen sicher auch seine Schwächen (Wo bitte fängt denn dieser Kreis überhaupt an?), allein das Wort “magisch” hat im Zusammenhang mit Spielen schon seinen gewissen Reiz.

Denn seien wir doch mal ehrlich: Wer kann im echten Leben von sich behaupten, dass er nach seinem Tod wiederauferstanden ist? Und das nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Immer und immer wieder. Im Videospiel bedeutet der Tod eben noch lange nicht das Ende, sondern bringt in den meisten Fällen nur ein “Game Over” mit sich. Was wiederrum nur bedeute: “Springe zum letzten Speicherpunkt und versuche es einfach nochmal. Und wieder und wieder – so lange, bis du Trottel endlich kapiert hast wie man dieses Spiel zu spielen hat.”

Dieser Trottel war bei “Ori and the Blind Forest” ich. Ein traumhaft schöner Plattformer, aber beim ersten Durchlauf gefühlt nicht schaffbar (zumindest rede ich mir das gerne ein). So oft wie ich mit meinem kleinen süßen Avatar in die Dornen gestürzt bin, wäre ich im echten Leben schon dreimal gestorben. Im Videospiel habe ich schlimmstenfalls meine Geduld verloren, dank meines virtuellen Alter Egos mir aber zumindest rein körperlich keinen einzigen Kratzer zugezogen.

Also heißt es einfach aufstehen. Wieder aufstehen. Und wieder aufstehen. Und wieder. Wieder.

…

Zum Glück haben die meisten Plattformer keine alternativen Enden.

Themenspezial Ende?

- Ende? Anfang. (Caecilia | Thilo)

- Traumfänger mit losen Enden (Thilo)

- Ich hasse Enden. (Caecilia)

- Ein Kreis hat kein Ende (Thilo)

- Montagsfrage: Wenn ich am Ende bin (Thilo)

- Do-it-yourself-Ende (Gastleserin Lara)

- In Endlosschleife (Caecilia)

- Endgame: Computerspiele bewahren? (Gastspieler Konstantin)

- Ende: Eine Playlist (Caecilia)

- Vom Ende aller Dinge (Thilo)

Blogparade

- Ende gut, alle tot. – Wie Sequelism gute Geschichten zerlegt – von Aurelia (Geekgeflüster)

- In 1000 Komplettierungen durch das Leben – von Johannes (CROSSMEDIACULTURE)

- Der unappetitliche Serviervorschlag der Literatur – von Buchstaplerin Maike (Bücherstadt Kurier)

- Game over! – von Satzhüterin Pia (Bücherstadt Kurier)

- Über die Angewohnheit, das Ende immer zuerst zu lesen – von Worteweberin Annika (Bücherstadt Kurier)

- Von offenen Enden / [Top 7] Phantastische Enden – von Alessandra (FragmentAnsichten)

- Das Ende aus Sicht des Lesers – von Tabea (Habutschu)

- Das Ende aus Sicht des Autoren – von Tabea (Tabea Studt)

- end-los: kein Ende in Sicht – von Verseflüsterin Silvia (Bücherstadt Kurier)

- Ende? Bitte alternativ! – von Satzhüterin Pia (Bücherstadt Kurier)

- Das Lied zum Sonntag – von Stepnwolf

- Vorhang auf für die Themenreihe “Theater!” - September 24, 2020

- Festgeräusche - Oktober 29, 2018

- Forschungstagebuch: Definitionsspaß - Oktober 24, 2018

Pingback:Geekgeflüster Januar '18: Authentizität, Glory und Endlosschleifen | Geekgeflüster

Ich lasse mich von diesem “du kannst entscheiden” auch sehr oft packen. Auch wenn mir immer bewusst ist, dass ich damit auf ein vorgeschriebenes Ende (oder eines von mehreren) zulaufe, mag ich einfach den Moment. Dass ich meiner Figur, meinem Avatar, gerade etwas mehr von meiner Persönlichkeit (oder auch dem genauen Gegenteil) geben kann. Auch wenn die Geschichte von Telltale-Spielen vorgeschrieben ist, freue ich mich dennoch, einer fiktiven Figur zeigen zu können, dass ich sie unsympathisch finde und nicht für sie einstehen würde.

Tatsächlich hat mich erstmals so richtig mit dieser Mechanik auch Heavy Rain gepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele Endings das Spiel hat, aber für mich hat eh oberste Priorität, ob ich es nun schaffe, mein Kind zu retten oder nicht. Den hohen Wiederspielwert hatte das Spiel für mich nicht wegen der Endings, sondern weil ich nach dem ersten Durchspielen wissen wollte, ob mir das Spiel schon vorher irgendwelche Hinweise auf einen gewissen Twist gibt.

Ein anderes Spiel, dass ich gleichzeitig liebe und hasse für seine acht(!) verschiedenen Endings ist Catherine. Ich liebe das Spiel an sich so sehr, dass ich es gerne auf 100% spielen und mir alle Endings ansehen würde. Aber es ändert sich absolut nichts im Spielverlauf. Einzig Entscheidungen zwischen den Leveln, die mehr nur eine Umfrage sind, haben Einfluss darauf, welches Ending ich nun sehe. Ohne Guide, welche Antwort man wann geben sollte, um Ending X zu bekommen, hätte ich es niemals geschafft (ich habe ohnehin bisher nur 3 Endings wirklich selbst erspielt). Da macht es absolut gar keinen Spaß, aber man interessiert sich einfach für das, was die Figuren nach dem Spielerlebnis weiter machen und wie es ihnen ergeht. Und das unterscheidet sich so extrem in den verschiedenen Endings, die einfach nur durch diese doofen Umfragen am Ende eines Kapitels entschieden werden und einem nicht mal ein bisschen neues Gameplay oder neue Informationen im Spielverlauf geben.

“Heavy Rain” fand ich damals ja auch ziemlich großartig – gerade weil ich mich so bewusst Entscheidungen stellen musste, die im Videospiel sonst eher nebensächlich anfallen oder gar selbstverständlich sich. Wie: Würde ich eine andere Person töten, eine andere Familie zerstören, nur um meine eigene zu retten. Das war für mich eine der heftigsten Entscheidungen, die ich (bis dato) je in einem Videospiel treffen musste. Auch wenn man natürlich wusste, dass sich dadurch auch nur einer von zig anderen vorgefertigten Wegen auftut. (Das was “Heavy Rain” dann ja so toll gemacht hat, hat “Beyond: Two Souls” dann leider nur doppelt und dreifach kaputt gemacht. Gott. Ich hasse dieses Spiel.)

Ich muss dazu sagen, dass es mir bei Entscheidungssituationen im Videospiel oft gar nicht so wichtig ist, ob diese Entscheidung zu irgendeinem vorgefertigten Szenario führt oder nicht. Oder welches Endresultat sie hat. Mich packt es manchmal einfach nur, dass ich an einer bestimmten Stelle überhaupt eine Entscheidung treffen muss bzw. wie diese Entscheidung aussieht. Dass ich eben bewusst über etwas nachdenken muss, was ich zuvor noch gar nicht so gesehen habe. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich z.B. entscheidungslastige Videospiele selten ein zweites oder drittes Mal spiele – nur um ein weiteres Ende freizuschalten. Oder zu sehen, was so passiert, wenn ich jetzt das mache. Irgendwie packen mich diese Entscheidungssituationen nicht mehr, sie haben ihren Reiz verloren.

“Catherine” habe übrigens ich zwar nie zu Ende gespielt (was Puzzle-Spiele angeht, bin ich einfach eine Niete), aber so wie du das beschrieben hast, ist das genau das Problem das viele Videospiele haben: Auf Krampf irgendwelche Entscheidungen bzw. plumpe Fragen einbinden, die dann wiederum genauso beliebig irgendein Ende auslösen. Jedes Videospiel braucht eben mittlerweile mindestens eine “wichtige” Entscheidung im Spiel, um noch ein anderes Ende auszulösen. Und leider merkt man dieses “das-musste-noch-irgendwie-rein” auch vielen Entscheidungssituationen im Videospiel an.